下水道の役割は時代、地域によって異なってきた。 古来、雨水の排除による浸水の防止、汚水の速やかな排除による居住環境の向上が下水道の大きな目的であり、 近代に至るまで下水道は処理場を持たなかったが、これは細菌学の未発達な時代における衛生思想が、 自分の汚水を自己の生活空間以外へ流し出せば良いという程度のものであったからであり、 また、近代工業の発達する以前の段階においては、公害の概念がまだなかったからでもあります。 その後、下水道は処理施設を有し、新たに公共用水域の水質保全という重要な役割を担うにいたりました。 現在、下水道の主な役割は次のようなものが挙げられますが、当市で行っているものは(2)(3)(4)です。

(1) 浸水の防除

下水道は、河川、水路等と同様に、雨水排除のための機能を有しており都市内に 降った雨水は下水道を通して速やかに排除する役割を担っています。 近年、急速に市街化されつつある地域では、田畑等の緑地や空地が減少し、 宅地開発、道路整備により舗装面積が増加し、そのため雨水の流出量が増大し、浸水する地域が出ており、 下水道の整備が急務となっています。

また、すでに下水道の整備されている地域においても、こうした土地利用の急激な変化のため、 計画排水量を超え、道路の冠水や家屋の床上、床下の浸水被害が生じているところもあり、 下水道施設の拡充、雨水調節池の設置や雨水抑制型の下水道の設置など種々の施策が急がれているところです。

(2)生活環境の改善

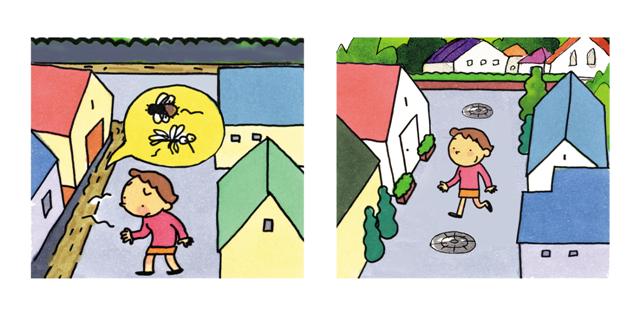

生活排水や工場等の産業活動によって排出される汚水が、速やかに排除されず、 住宅地周辺に滞留すると、悪臭の発生源になる事はもとより、蚊や蝿の発生をまねき、 周辺環境を悪化させます。下水道はこうした居住環境を向上させるために、欠くことのできない施設です。

(3)水洗トイレによる居住環境の改善

従来のくみ取り便所は、収集運搬時の臭気等のため、ここの家庭のみならず、 周囲に不快感を与え、そのうえ伝染病の媒体となる蚊や蝿の温床ともなり、 環境衛生の面からも水洗化は欠くことができません。

この様に水洗トイレは快適な生活に欠くことのできない設備であり、 文化のバロメーターとも言われており、今日では水洗トイレは当たり前のものとなりつつあります。

(4)公共用水域の水質保全

公共用水域の水質保全をはかるために、工場等の特定事業場からの排水については、 全国一律の排水基準が設定され、また、都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。

しかし、生活雑排水は公共用水域の水質汚濁の主な原因となっている。 家庭から生じる汚水は排水規制にはなじみ難く、 下水道整備を進めることで公共用水域の水質汚濁防止に積極的な役割を果たし、 豊かな自然環境の保全に大きく寄与しています。

(5)下水道資源および施設の有効利用

下水道は、処理水、汚泥等の多くの利用可能な資源・エネルギ-を有しており、 それらを再利用することによって、省エネ・リサイクル社会(都市部における下水道処理水再利用、 汚泥のコンポスト化あるいは建設材化等)の実現に向けて、より効率的な有効利用のため技術開発が進められています。 また、処理場の上部に公園や福利施設等を建設したり、下水道管内に光ファイバーを敷設することで、 高度通信基盤として活用するなど下水道資源、施設の有効利用が進められつつあります。